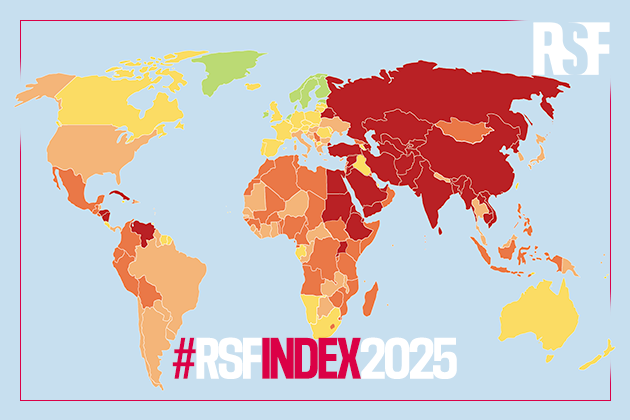

Comme chaque année Reporters sans frontières (RSF) a publié le 2 mai dernier son classement annuel de la liberté de la presse.

CLASSEMENT RSF 2025 en Afrique Francophone Sub-saharienne

- GABON – 41 ème place mondiale

- MAURITANIE – 50 ème place mondiale

- COTE D’IVOIRE – 64 ème place mondiale

- REPUBLIQUE DU CONGO – 71 ème place mondiale

- REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE – 72 ème place mondiale

- SENEGAL – 74 ème place mondiale

- NIGER – 83 ème place mondiale

- BENIN – 92 ème place mondiale

- GUINEE – 103 ème place mondiale

- BURKINA FASO – 105 ème place mondiale

- TCHAD – 108 ème place mondiale

- MALI – 119 ème place mondiale

- TOGO – 121 ème place mondiale

- CAMEROUN – 131 ème place mondiale

- RDC – 133 ème place mondiale

(Source RSF- traitement Adweknow )

Ce classement et les évolutions notées par RSF par rapport à 2024 mettent en évidence la détérioration de la situation dans de nombreux pays d’Afrique francophone

- Guinée : Le pays a chuté de 25 places, passant de la 78e à la 103e position. Cette dégradation est attribuée à l’hostilité croissante du régime militaire envers la presse, se traduisant par des agressions, des arrestations arbitraires et des menaces de mort à l’encontre des journalistes.

- Burkina Faso : Le pays est passé de la 86e à la 105e place, en raison de restrictions accrues à l’accès à l’information et au pluralisme, ainsi que d’un environnement sécuritaire dégradé.

- Mali : Le Mali a reculé de la 114e à la 119e position, avec un indicateur sécuritaire parmi les plus dégradés de la région, exposant les journalistes à des risques persistants.

- Niger : Le pays a perdu trois places, se positionnant au 83e rang, en raison d’une dégradation de plusieurs indicateurs et d’un environnement sécuritaire préoccupant pour les journalistes.

- Togo : Le Togo a reculé de la 113e à la 121e place, en raison d’une précarité économique des médias, d’une fiscalité agressive et d’une aide publique insuffisante.

- Cameroun : Le pays est passé de la 130e à la 131e position, avec des conditions de travail précaires pour les journalistes et des menaces persistantes.

A l’opposé, certains pays d’Afrique francophone ont enregistré des progrès :

- Gabon : Le pays fait un bond significatif, passant de la 56e à la 41e place, devenant ainsi le pays africain francophone le mieux classé. Cette amélioration est attribuée à la fin du régime de transition et à l’élection d’un nouveau président

- Sénégal : Le Sénégal gagne 20 places, se hissant à la 74e position. Cette progression est le fruit de réformes entreprises par le nouveau régime depuis avril 2024, notamment en matière de transparence dans l’attribution des aides publiques aux médias

- République Centrafricaine : Le pays a progressé de quatre places, passant de la 76e à la 72e position, témoignant d’une amélioration relative de la situation.

Le classement 2025 de RSF souligne une tendance inquiétante en Afrique francophone mais également dans le reste du monde, avec une liberté de la presse de plus en plus menacée en particulier à cause des difficultés financières et du manque d’indépendance.

Laissons la conclusion à Anne Bocandé Directrice éditoriale de RSF : « Il convient de restaurer une économie des médias qui soit favorable au journalisme et qui garantisse la production d’informations fiables, une production nécessairement coûteuse. Des solutions existent, elles doivent être déployées à grande échelle. L’indépendance financière est une condition vitale pour garantir une information libre, fiable et au service de l’intérêt général.

Méthodologie

Le score obtenu par chaque pays est la résultante

- D’un relevé quantitatif des exactions commises envers les médias et les professionnels des médias dans l’exercice de leurs fonctions ;

- D’une analyse qualitative de la situation de chaque pays, mesurée au travers les réponses de spécialistes de la liberté de la presse (journalistes, chercheurs, universitaires, défenseurs des droits humains…) à un questionnaire proposé par RSF en 25 langues

Le questionnaire est scindé en 5 parties permettant de calculer 5 indicateurs :

L’indicateur politique qui évalue le degré de soutien et de respect de l’autonomie des médias, face aux pressions politiques exercées par l’État ou d’autres acteurs politiques de la société.

L’indicateur économique qui évalue les contraintes économiques liées à des politiques gouvernementales, à des acteurs non étatiques (annonceurs et partenaires commerciaux), et aux propriétaires des médias.

L’indicateur socioculturel qui évalue l’impact des contraintes culturelles et sociales (de genre, de classe, d’origine ethnique ou de religion) qui entravent le libre exercice du journalisme ou qui poussent à l’autocensure.

L’indicateur qui sécuritaire évalue la capacité à concevoir, collecter et diffuser des informations journalistiques, sans risque inconsidéré de dommages physiques ou psychiques, ou de préjudice professionnel

L’indicateur qui législatif évalue l’environnement légal et réglementaire dans lequel travaillent les journalistes (niveau de censure, capacité à protéger les sources, impunité des violences commises envers des journalistes).

Lire aussi ; La mise sous tutelle des médias d’information.

kamagra medicament generique

kamagra livraison fedex

buying enclomiphene cost insurance

get enclomiphene purchase online canada

purchase androxal canada fast shipping

order androxal usa suppliers

get flexeril cyclobenzaprine canada how to buy

how to buy flexeril cyclobenzaprine generic tablets

how to order dutasteride generic real

ordering dutasteride generic real

gabapentin online consultation

order gabapentin purchase online canada

order fildena generic alternatives

how to get womens fildena ad whas the cost

no prescription itraconazole fedex delivery

purchase itraconazole cheap real

how do you get staxyn

order staxyn generic overnight shipping

how to order avodart australia online no prescription

cheapest buy avodart uk buy over counter

buy cheap rifaximin generic buy online

achat rifaximin en ligne

buying xifaxan price by pharmacy

buy xifaxan in United Kingdom

kamagra cena washington dc

značka usa phizer hame kamagra od phizer